過払い金については、一時期CMなどでも多く扱われていたため知っている方も多いと思います。

しかし、過払い金に時効が存在することはご存知でしょうか?

この記事では、そもそも過払い金とは何かというところから、過払い金の時効の計算方法や時効を成立させずに取り戻す方法について詳しく解説していきます。

目次

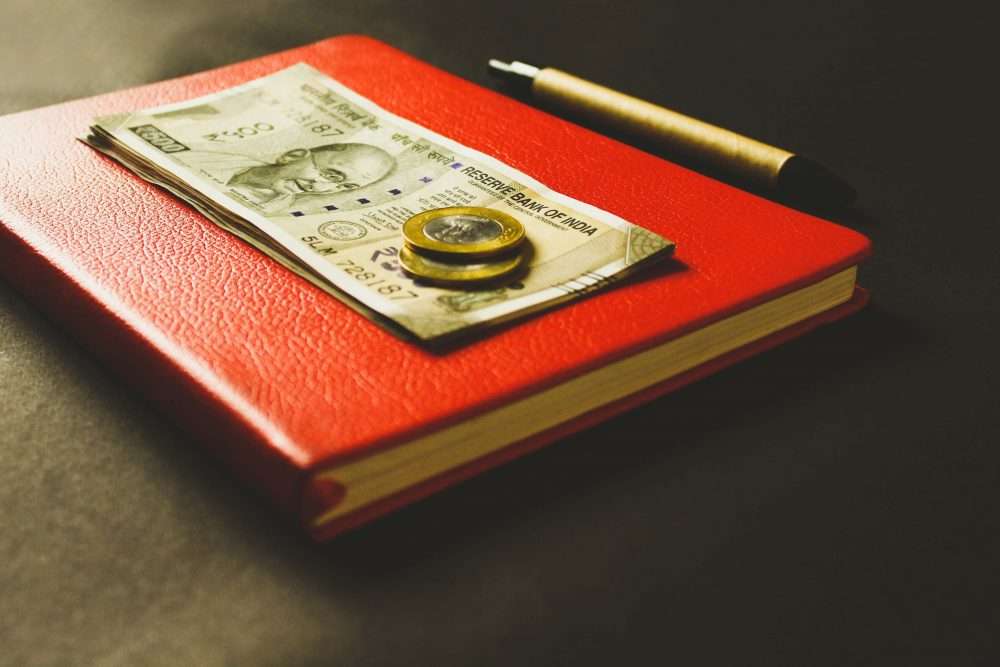

過払い金は払いすぎた利息の事

過払い金とは「払いすぎた利息」のことを指します。

では、払いすぎた利息とはどんな利息のことを指しているのでしょうか。

2010年6月に改正貸金業法が施行される前までは、お金を借りる際の利息は2つありました。

1つが利息制限法という法律によって決められた上限金利で、利息制限法の上限金利は借入金額に応じて次のように決まっています。

- 10万円未満:20.0%

- 10万円以上100万円未満:18.0%

- 100万円以上:15.0%

もう1つが出資法によって定められた上限金利である29.2%。

多くの消費者金融は利息制限法〜出資法の上限金利の間の金利で融資を行っていました。

利息制限法には違反しているものの、出資法には反していないことから、法律のグレーゾーンという意味で、この金利帯は「グレーゾーン金利」と呼ばれています。

貸金業法改正に伴い出資法の上限金利も利息制限法の上限金利に統一され、現在グレーゾーン金利はなくなりましたが、この改正前に支払っていた利息を「過払い金」と言います。

過去のグレーゾーン金利での融資における利息も裁判所は「無効」と判断しているので、過去の借入で過払い金があった人は過払い金を取り戻すことができる可能性があります。

過払い金請求は払いすぎた利息を返還してもらう手続き

過払い金請求とは、過去にお金を借りていた(現在お金を借りている)消費者金融などの貸金業者などに「過払い金が〇〇円発生しているから返還してください」と請求することです。

通常、過払い金を請求しても100%返還されることはほとんどありません。

貸金業者は請求金額の60%~80%程度の金額を提示し、「この金額で和解しませんか?」と提案があり、交渉を行うのが一般的ですが、貸金業者の中には請求に応じてこない業者などもあり、場合によっては訴訟を起こして取り戻すという可能性もあります。

そのため、交渉力のある弁護士が過払い金請求を行なった方が和解金額が高くなるので、過払い金請求は「誰に依頼するのか」が最も重要となります。

債務者が自分で過払い金請求をすることもできるものの、消費者金融によっては一般人が請求しても相手にしないか、和解金額が少なくなる傾向にあります。

過払い金請求は基本的に弁護士や司法書士などの専門家が行うものだと理解しておきましょう。

過払い金の時効は10年?期限や計算方法

過払い金は過去に支払っていれば未来永劫請求できるわけではありません。

過払い金には時効があるので「自分の場合にはいつが時効になるのか」ということをしっかりと把握することが非常に重要です。

過払い金の時効や時効の計算方法について詳しく見ていきましょう。

過払い金の時効は原則完済から10年

原則的にはグレーゾーン金利で借りていたローンを完済してから10年で時効が成立します。

例えば2019年5月31日にグレーゾーン金利で借りていたローンを完済した場合、2029年5月31日に事項が成立します。

ただし、完済日が2020年4月以降の場合には5年で時効が成立する可能性もあるので注意しましょう。

以下で詳しく見ていきます。

2020年4月以降完済の場合の時効は5年

時効が完済から10年で成立するのは2020年3月までに完済しているローンだけです。

これは、2020年4月以降に完済するローンでは、2020年4月に施行された民法改正によって時効の規定が変更されたためです。

改正民法では時効について次のような規定が盛り込まれました。

「権利を行使できることを知った日から時効を5年とする」

つまり、2020年4月以降に完済するローンでは「過払い金を請求できると知った日から5年」で時効が成立するので注意してください。

過払い金の時効計算方法

過払い金では借金を完済した日が起算点とし、2020年3月までに完済した借金であれば、起算点から10年が時効の期限です。

例えば2018年1月31日に完済したローンであれば、2018年1月31日が起算点となり、そこから10年の2028年1月31日が時効の期限です。

借入日ではなく完済日が起算点となることに十分注意しましょう。

過払い金の時効が成立していなかった事例

次の2つのケースにおいては、完済から10年以上経過しても時効は成立しないので注意しましょう。

- 同一の貸金業者で借り入れを行っていた場合

- 貸金業者から不法行為を受けていた場合

10年経過しても時効が成立していない2つのケースについて詳しく解説していきます。

①同一の貸金業者で借り入れを行っていた場合

同一の業者で繰り返し借入を行っていた場合には、複数の借金が「一連の借金」と判断されて、以前の完済日が10年以上前でも時効が成立せずに過払い金請求ができる可能性があります。

例えば2011年7月31日に完済したローンAは、本来であれば2021年7月31日が時効です。

しかし、完済前の2019年などに同一の貸金業者から別のローンBを借りていた場合にはローンAとローンBは一連の借入金だと判断されて、ローンAについて2021年7月31日以降も時効は成立しません。

このように、同一の業者から継続的にお金を借りていた場合には完済日が10年以前であっても時効は成立しない可能性があります。

②貸金業者から不法行為を受けていた場合

貸金業者から不法行為を受けていた場合には、完済から10年が経過したとしても時効は成立しません。

不法行為とは具体的に次のような行為です。

- 暴行や脅迫などによる督促

- 違法金利であることを知りながら行った督促

- 1日に何度も電話や訪問で督促を行った

- 非常識な時間帯の督促行為

これらの督促はすべて不法行為です。

10年以上前に完済したローンであっても借入期間中に上記のような督促をされた場合には、時効は成立していないので過払い金請求を検討してみましょう。

過払い金の時効がもうすぐ成立してしまう場合にすべき事

過払い金があることはわかったが、もうすぐ時効が成立してしまいそう。

そんな方はまずは次の3つのポイントを抑えて時効の成立を避けるように行動しましょう。

- 貸金業者に過払い金請求書を送る

- 裁判所にて過払い金請求訴訟を申し立てる

- 専門家に相談

過払い金の時効成立を防ぐための3つのポイントについて詳しく解説していきます。

貸金業者に過払い金請求書を送る

時効は「裁判外の請求」をすることによって止めることができます。

過払い金においても貸金業者に「過払い金返還請求書」を送ると、「裁判外の請求」を行ったことになり、6ヶ月間時効を止めることが可能です。

「過払い金返還請求書」は文書の内容や、いつ誰がどこへ送ったのかを証明することができる内容証明郵便にて送付します。

過払い金請求は過払い金の計算などに時間がかかるので「時効前だからすぐに請求する」というわけにはいきません。

そこで、内容証明郵便で「過払い金返還請求書」を送ることによって時効を一時的に停止させ、この間に請求事務を進めることができます。

裁判所に過払い金請求訴訟を申し立てる

貸金業者へ過払い金返還請求を行っても貸金業者が和解に応じない場合や、請求者側が和解金額に納得できない場合には裁判所に過払い金請求訴訟を申し立てます。

訴訟を行えば時効は完全にストップします。

訴訟は通常訴訟と少額訴訟に別れ、少額訴訟であれば1回の裁判で基本的に終了するので短い時間で裁判が終了します。

ただし、少額訴訟は請求額が60万円以下でないと利用することができません。

和解よりも訴訟の方が返還される金額が大きくなり、少額訴訟であれば和解よりも簡単に手続きが終了する可能性もあるので、訴訟は時効を停止させること以外にもメリットのある手続きです。

専門家に相談する

訴訟の他にも支払督促という方法もあります。

支払督促とは裁判所から請求を送ってもらう手続きで、支払督促を受け取った後に2週間以内に異議申立てを行わないと財産の仮処分などの強制執行手続きとなり、時効が停止します。

異議申立てを行うと通常訴訟へ移行します。

支払督促を行うとほとんどの貸金業者が異議申立てを行い、結局は訴訟になるのが一般的です。

このように事項を停止させる手続きは様々です。

どの方法がベストなのかについては時効成立までの残された時間と業者によって異なるので専門家へ相談しましょう。

期限が迫っている中自分で行うのは至難の業

過払い金請求は自ら金額を計算して自分で請求することは可能です。

しかし、素人が請求したところで消費者金融から相手にされないケースも少なくありません。

また、限られた時間の中で過払い金返還請求手続きを一般人が独自に行うことは非常に困難です。

「もうすぐ時効が成立してしまう」という差し迫った状況においては特に、弁護士や司法書士へ過払い金を取り戻す方法を相談するようにしてください。

専門家であれば状況に応じて何が最善なのかということを熟知しているので、時効成立前に過払い金請求を不備なく行ってくれるでしょう。

過払い金の請求は弁護士・司法書士に相談しよう!

過払金の請求は弁護士や司法書士などの専門家へ相談しましょう。

専門家を利用することのメリットは次の通りです。

- 請求金額について間違いなく正しい数字を計算してくれる

- 貸金業者と和解で取り戻すことができる金額が大きくなる

- 裁判の手続きがスムーズ

弁護士や司法書士に依頼することによって、貸金業者側も真剣に対応します。

これまで本人自ら請求しても相手にもしてくれなかった業者でも弁護士名で請求すると誠実に対応するということは珍しい話ではありません。

そのため和解の際の金額も弁護士などの専門家を通して請求した方が金額が大きくなることもあります。

また、仮に和解に至らなかった場合もスムーズに裁判に入ることができます。

専門家へ依頼することによってお金はかかりますが、その分取り返すことができる金額は増えるので、過払い金があることが分かったらまずは弁護士や司法書士などの専門家への依頼を検討しましょう。

過払い金請求を行った方の口コミをご紹介!

相談するまではすごく悩みました、、

弁護士の方は早急な対応で一週間くらいで解決してくださり、一度だけ面談に行っただけで、文書のやりとりもありませんでした。すべてメールにしてもらいました。悩んでる方は本当に生きた心地がしないでしょうが、とりあえずは行動するべきです。費用のことは私は考えませんでした。母親の借金を子どもである私が返済してきたことに対して少しでも、私に還ってくるならとしか思わなかったからです。

過払い金請求におすすめの弁護士・司法書士をご紹介!

最後に、過払い金請求におすすめの弁護士事務所、司法書士事務所を紹介させていただきます。

相談自体は無料ですし、実際に請求可能なのか簡単にシミュレーションも可能です。

ぜひ過払い金が発生している可能性のある方は一度問い合わせをしてみましょう。

まとめ

過払い金は貸金業法改正前に存在したグレーゾーン金利で借りていた際に払いすぎていた利息です。

過払い金は請求することによって取り戻すことができますが、過払い金には時効があります。

時効を成立させず、確実に過払い金を取り戻すためにも、過払い金の相談は弁護士や司法書士へ行う必要があります。

返還される金額も弁護士や司法書士などの専門家へ相談した方が高額になる傾向があるので、まずは相談料無料の弁護士や司法書士へ気軽に相談してみましょう。

過払い金請求に関するQ&A

契約書(契約が複数ある場合には全ての契約の契約書) 取引明細書 振込明細書

1.取引履歴の開示→引き直し計算

引き直し計算をもとに、借入先に過払い金の返還を請求→和解交渉を行い、和解が成立すれば過払い金が返還されることになります。

弁護士に依頼→過払い金が返還されるまでの期間は合計で3~6ヵ月間となります。

しかし、場合によっては訴訟に発展する場合もあります。ですので6ヵ月~1年間ほど時間がかかってしまうケースもあります。

しかし、借金を返済中に過払い金請求をした場合で、債務が残ってしまった場合には、情報が登録されてしまう場合があります。そうなった場合、信用取引が利用ができなくなります。

過払い金を返還請求すれば、借金が無くなることが分かっている業者に対してのみ返還請求を行うなど、柔軟な対応が可能です。